本内容,原载古小彬执笔编著《古姓史话》,江西人民出版社,2002

第二章 周都肇姓

古公岐邑立国

古公亶父 绘像

古公亶父 绘像

“后稷之孙,实维太王,居岐之阳,实始翦商。”这是《诗经》中歌颂古公亶父功绩的诗句。

岐,岐山;阳,南面。岐山,俗称箭括岭,位于今陕西省岐山县祝家庄乡岐阳村北,为秦岭余脉,今人称作北山,三峰为峙,又称岐山。山体由石灰岩组成,峰峦耸翠,绿草如茵。山的阳面(南面)平原广漠,土地肥沃,雨量充沛,以古公亶父与周族人居住于此,故称周原。

古公亶父率族人自豳国来到岐山脚下,见该地水源丰富,气候宜人,土肥地美,连长出来的苦菜都是甜的,很适合耕种与狩猎,且又有岐山作天然屏障,觉得是个很有发展前途的地方。于是与妻子太姜商量,决定安顿下来,太姜随着古公与族人一路跋山涉水,见的地方多了,也觉得这里是块理想之地,便同意了。接着,古公亶父发动族人,疏沟整地,划地建房,安抚百姓,经划有法。

周族在古公亶父的领导下,恢复了农业。随着族群日益壮大,古公认为周族要健康的发展下去,必将以岐山为政治中心,于是策划着营建大规模的城廓室屋。“三月成城廓,三年成都”,中央机构还设立了司徒、司马、司空、司士、司寇等官,各司其职,整顿部落组织,改革戎狄原始陋俗,实行助耕制,立国号为“周”,周国自此始。

古公亶父是伟大的改革家、军事家、政治家,他建立的诸侯国周国,也得到了商朝的认可,《竹书纪年》中有载:“(商王)武乙六年,邠迁岐周。命周公亶父,赐以岐邑。” 古公亶父的曾孙姬发建立周朝后,追尊古公亶父为周太王。(太,是对曾祖父的称呼,在今南方各地古姓,也称曾祖父为“阿太”或“公太”。)

古公亶父率族人营建的“都城与宫殿”在哪里呢?经考古发现,古公亶父时期的岐邑都城遗址为正方形,周长60里,包括今岐山县的京当、凤雏、周家、朱家、董家、贺家、礼村、王家嘴、双庵、衙里、岐阳堡、祝家、流龙嘴、南北郝家、青化、丁童家村;扶风县法门镇、齐村、上下樊村、召陈、康家、任家、庄白、刘家、黄堆、云塘、强家、务子、齐镇、齐家等村。(参徐锡台《周原考古工作的主要收获》,《考古与文物》1988年5、6期合刊。)

古公亶父时期营建的周国宫殿建筑平面图

古公亶父时期营建的周国宫殿建筑平面图

宫殿(又称宗庙)遗址在岐山县京当乡凤雏村,即今岐山县周原博物馆旁。(见图:右为建筑平面图,下为复原图)基址南北长45.2米,东西宽32.5米,面积1469平方米;南北向,偏西北10度。这组建筑以门道、前堂和走廊居中,东西两边配置门房、厢房,左右对称,布局整齐有序,为高台建筑。前庭正中为门道,门道前4米处有道自东西长4.8米的影壁,门道两侧为塾。中庭是一东西长18.5米、南北宽12米的大院,中庭东西两边各有台阶两组,约三层,分别通往东西厢走廊;中庭北面有三组大台阶。中庭后的殿堂为主体建筑,面阔六间,每间3米,进深6米,四周有外檐墙。殿堂西部有四个深井的窖穴,为凌阴冰室。殿堂北为后室,东西排列五间,与《周礼》之“前堂后寝”的记载相吻合。殿堂为祭祖、议政之所,后室则为周王及嫔妃住所。文物考古工作者在这组宗庙宫殿遗址的西厢房二室内,发掘出土了大批甲骨文,计有17000余片,有字的卜甲190多片。

从古公亶父时期的宗庙宫殿遗址规模中,可以看出殷商时期周族、周国的发展速度之快及文化水准之高,为文王姬昌“翦商”准备了条件。

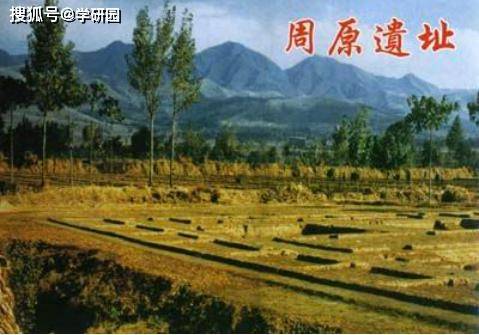

周原遗址

周原遗址

泰伯、仲雍奔吴 姬旻以古为姓

古公亶父育有三个儿子:泰伯、仲雍、季历,三个儿子都是贤能之辈,互敬友爱,在岐山相继成家立室。

仲雍在岐山生有二子:长子取名姬昂、次子取名姬旻。

季历娶挚任氏女子太任(妊)为妻,至季秋之月甲子,当太任临产时,有一红色小鸟衔丹书飞来,停放在太任产房门上,书上写道:“敬胜怠者吉,怠胜敬者灭;义胜欲者从,欲胜义者凶。凡事不强则枉,不敬则不正;枉者废灭,敬者万世。以仁得之,以仁守之,其量十世;以不仁得之, 以仁守之, 其量十世;以不仁得之,以不仁守之,不及其世。”(见《尚书·帝命验》)意思是说“恭敬上天而不懈怠者吉祥,怠慢上天而不恭敬者灭亡,奉行道义而克制私欲者天下从之,满足私欲而抛弃道义者终无善果。任何事情,不努力为之则会枉费心机,不恭敬上天则不能获得正果。枉费心机者最终要灭亡,恭敬上天者则能流传万世。以仁义取天下,以仁义守天下,则可传之百世。以暴力取天下,而以仁义守天下,则可传之十世。以暴力取天下,又以暴力守天下,则会一世而亡。”

因姬昌(周文王)出生之时有此“圣瑞”,古公对这个孙子另眼相看,宠爱有加,并传言“我周国的兴旺昌盛,还指望这个孙子呢!”便给他取名为“昌”,有意要把王位将来传给姬昌。但当时氏族的传统继位方式,是由嫡长子继承,或兄终弟继,而姬昌之父季历排行最小,一时无资格继位。古公亶父既不愿违背这一氏族规约,又为自己不能依心意传位而十分苦恼,闷闷寡欢,积郁成疾。

泰伯、仲雍自幼受母亲太姜的教育,知书识礼,善解父意,于是兄弟商议,决定让贤。至商朝武乙年间,兄弟俩趁父亲病危之际,借口说去衡山采药,强忍抛妻弃子之痛,而潜奔江南荆蛮之地。为了能彻底让位,兄弟俩便遵照当地土著习俗,断发纹身,不回岐周,以让幼弟季历继承王位。

江南当时比较落后,泰伯、仲雍带来中原先进的文化与技术,备受土著们尊重与推广,一时之间各方面均得到很大改观。泰伯与仲雍兄弟还被当地土著推举为领袖,在今江南无锡市一带建立吴国(又称句吴、勾吴),兄弟俩相继为吴王。时仲雍又娶万妃而生下第三子简,史书称为季简(吴氏先祖)。泰伯、仲雍让王之举,成为千古佳话,至今歌颂。

季历在泰伯、仲雍离开周国后,顺利地继承了周国国君,即周族领袖,臣于商朝。季历在统领周国的同时,还被商王武乙封为牧师,掌管商朝畜牧业,周族的势力逐渐强大,并攻灭不少周边戎狄部落,疆域亦到扩大。到季历之子姬昌执政时,周国已成西方霸主,姬昌还被商王朝封为“西伯侯”。至姬昌之子姬发灭商,建立周朝,称武王,尊姬昌为“周文王”,立周朝八百年基业。

话说仲雍去江南之后,遗留在岐周宫中的两个儿子,长子姬昂在周武王时受封于雍(今陕西省凤翔县一带),次子姬旻为纪念祖父古公亶父,遂以古为姓,称古旻。古旻与周文王姬昌是堂兄弟,姬昌任西伯侯时,古旻跟随他左右,任上士,以功加升为大夫。

陕西省岐山县京当镇岐阳村周三王庙(崇祀周太王古公亶父、周王季历、周文王姬昌)

陕西省岐山县京当镇岐阳村周三王庙(崇祀周太王古公亶父、周王季历、周文王姬昌)

古氏其他来源

1、以国名命氏

“古”以国名为氏,是一新说法,见何兆吉、曲雯编著的《百家姓辈分字行》(江西人民出版社2001年出版)。文章说:“商代末期有古国。今出土青铜器有‘古伯尊’,见于省吾先生《商周金文录遗》。古伯,商末周初人,古国族首领,名不详。古国其后当有以国命氏者。”

另外,上海博物馆介绍馆藏青铜器“古父已卣(yǒu)”时,也说道“器盖各铸铭文‘亚古作父已彝’六字,是贵族古氏为其父已所铸的祭器。古是商代国族名。”

笔者认为,“古国”应在帝尧之世就已有之,如帝尧的第九个儿子源明,受封于刘(其地在山西、河南等地),是刘氏始祖,他的媳妇就是古氏,成了世界刘氏太祖母(见中华刘氏通谱丛书文献)。这支古氏估计住在山西一带,查《刘氏族谱》记载,刘氏祖妣古氏有多位,居住地域均在山西洪洞、蒲州、浮山等地。又有学者在研究“周族”时认为,山西汾水流域新绛、闻喜县一带,有古山、古水,周领袖古公亶父之“古”,恐与之有一定关系。

2、古成氏改为古氏

古成氏源自姬姓,是周太王古公亶父之后。

周武王之子姬叔虞,成王之时被封为唐侯,建都于唐(今山西省太原市)。当初这里是戎狄杂居之地,周王朝为防御戎狄内侵,故封叔虞以镇守。至叔虞长子燮父(字安抒)时,将唐都迁于太原市南边的晋水之滨,改国号为晋,成为西周诸侯国之一。辖地有今山西中南部、河北西南部、河南北部。

晋献公时,大举征伐翟人,在战斗中,公族子弟姬叔虎奋勇当先,率晋军破敌营,有功于国。晋献公便以郤邑(今山西沁水下游)封给叔虎,叔虎的后代称为郤氏。郤氏家族中有位叫郤犨(chóu)的,仕晋景公,为大夫,食采于苦,称苦成,该地在宁夏盐池城东北,因以为氏。苦成氏后来又衍变成几个姓氏,如居齐国的,改为车成氏;居敦煌的,改为库成氏;居汉阳的,书为古成氏。古成氏的后代,有一支分为古氏。

古成氏目前尚为鲜见,但在汉唐之际,古成氏登朝者不乏,如汉有广汉都尉古成云,后秦有黄门侍郎古成诜、将军古成和,东晋有南海太守古成彪,唐有云阳尉古成夔。宋代《百家姓》中无古成氏。

王符《志氏姓》中说:古成氏之后,分为古氏,后汉广汉多古氏。据古氏文献记载,三国时蜀有广汉郡功曹古牧,疑是古成氏之后。

3、吐奚氏改为古氏

吐奚氏,是鲜卑族的姓氏。

据《魏书·纪》记载,黄帝有二十五个儿子,其中一位叫昌意,昌意最小的儿子受封于北方大鲜卑山国(今黑龙江嫩江流域大兴安岭北段),因以为族。鲜卑族实行君长制,统领幽都以北地方(今河北省北部及辽宁省一带),以畜牧猎射为业,淳朴为俗。鲜卑族因居匈奴之东,又有东胡之称。汉初居辽东,后汉时移居匈奴地方,晋初已分为多个部落,如慕容、拓跋、吐奚、贺兰等,以拓跋氏最强大,后来南进,建代国,创立北魏皇朝。

魏成皇帝拓跋毛立执政时,已统领36国、99大姓,威振北方。至献帝拓跋隣时,七分国人,使诸位兄弟各自领管其族,各分姓氏。如献帝长兄纥骨氏改为胡氏、次兄普氏改为周氏、三兄拓跋氏改为长孙氏、五弟达奚氏改为奚氏、六弟伊娄氏改为伊氏、七弟丘敦氏改为丘氏、八弟侯氏改为亥氏。后来兼并其他国家,国中分部,部中分族,称为内姓。

至神元皇帝拓跋力微时(时在西晋),其他各部落诸姓,大部分都已更改为他姓。如独孤氏改为刘氏、吐奚氏改为古氏、贺拔氏改为何氏等。

吐奚氏改为古氏的历史,《魏书·官氏志》有载。在这里应当说明的是,吐奚氏改为古氏的时间是在西晋时期,并不是太和十八年(494年)孝文帝拓跋宏迁都中原洛阳时才改姓,孝文帝迁都洛阳实行汉化,率先改姓元,那是鲜卑族第二次大动作的改姓。

吐奚氏改为古姓后的历史人物代表有谁?暂未能定论。但《魏书》中出现的古姓人物有四:北魏宰相古弼、北燕冯文通部大臣古泥、御府针工古彤、小将古皓。清代学者张澍在《姓氏寻源》中说古弼是吐奚氏所改,有些史料又说古弼本姓吐奚,名古,后被北魏皇帝赐汉姓“古”,这“赐姓”与吐奚氏“改姓”的说法显然不一样。而唐代怀州刺史李君奭在《二十五府君墓志铭》中说古云应是“周太王古公之后,魏太武笔公尚书弼之裔”,唐代尚属官修族谱时期,李氏已言明古弼是周太王古公的后代,且与南方《古氏族谱》记载相符。至于北燕冯文通部大臣古泥,早年曾任单于右辅,应当是吐奚氏裔孙。

4、回族古氏

回族,是Huihui(回回)民族的简称。

回族来源,可以追溯至公元七世纪末,那时来自阿拉伯、波斯等中亚国家的商人进入中国经商,留居于广东省广州和福建省泉州等地。到了十三世纪初叶,迁入中国的中亚人、波斯人、阿拉伯人逐渐增多,并不断同汉人、维吾尔人、蒙古人融合,便形成了回回民族。

回族人信奉伊斯兰教,族人中有一支以经书《古兰经》的“古”字作为姓氏。另一支则在唐初中亚人进入中国后,以天宝十四年(755年)任大将军的古都白丁首字“古”作为姓氏,称古氏。

回族古氏也是以新安郡作为郡望,北宋时已繁衍播迁于河南洛阳市、开封市及江苏省扬州市一带。目前,回族古氏以河南省洛阳市、郑州市、开封市、中牟县、四川省阆中县、陕西省西安市西郊、北京市居多。居住在江苏省扬州市的回族古氏,在明代有一“古回回”是藏书家,这一支古氏原有族谱,记载至三十三世,后毁于兵燹。

当代著名书法家、原解放军出版社副社长古灵(又名古振英),音乐理论家、贵州艺专副教授古宗智及戏曲艺术家古峰等,都是回族古姓的杰出人物。

5、苗族古氏

苗族古氏,主要居住在贵州省修文县、云南省河口县、屏边县、文山县及越南社会主义共和国。

苗族的祖先是尊奉为战神的蚩尤,他与炎帝、黄帝并称为“中华三祖”。据传,蚩尤神通广大,能呼风唤雨,是中国古代“九黎”部落集团的首领。《苗族简史》载,九黎是南方最早最大的部落联盟,由许多部落组成,它是南方百越民族集团、苗蛮民族集团及南方部分汉族最早的先民。

但苗族古姓是怎样来的呢?据苗族古姓长老口头相传:在远古时代,洪水滔天,有兄妹俩心地善良,常做好事,得到神人指点,躲进一个大葫芦里避过劫难。后来兄妹俩滚磨为婚,生下一个大南瓜,夫妻俩感到惊奇,便将它剐成肉块,抛于四野。第二天,奇怪的事发生了,昨天肉块所抛之处,均有炊烟,肉块亦变成了人类。夫妻俩便把挂在李树旁的定为“李”姓,挂在木鼓边的就称“古”姓,等等。

苗族古姓的来历近似神话,但采访苗族父老,都说以前没有文字,但有自己的语言,古氏得姓的传说,历世已久。

6、彝族古氏

四川省凉山彝族古氏,据《凉山彝族奴隶社会》一书介绍:“传说凉山的诺合(黑彝贵族)都由古侯、曲涅这两位祖先繁衍而来。根据父子联名的代数推算,多数的说法是:古侯、曲涅至今已传了50代左右,约1000余年的历史。”著名史学家斯维至也说道:“凉山彝族的家支,最初是由古侯和曲涅两位祖先分化、繁衍而来的,它们实际就是两个不同姓氏的氏族。彝族当然不只这两个姓氏,当他们迁到凉山时,就只有这两个姓氏了。”(见《陕西通史·西周卷》,陕西师范大学出版社,1997年)

彝族自古就居住在祖国西南,当时古侯部落还居住在兹兹蒲武(即今云南省昭通一带),后进入四川。古侯的后代,当有古氏。

7、满族古氏

满族,是中国东北的古老部落,从事农业、狩猎与养殖家畜。在两千年前称为肃慎,《春秋左传·昭公九年》说:“肃慎、燕、亳,吾北土也。”至汉代,又称为挹娄,魏晋时称为靺鞨(忽吉),到辽、金、元、明时被称为女真。族人一直生活在长白山以北、黑龙江中下游、乌苏里江流域等称作“白山黑水”的广阔地区。

明万历十一年(1583年)至四十四年(1616年),努尔哈赤统一东北女真各部,建立后金,创立了军政合一的八旗制度。1636年,皇太极继位称帝,除女真旧称,定族名为满州,改国号清。1644年,清军进关,统一全国。辛亥革命后,通称为满族。

满族的“姓”,满语称为“哈拉”,往往有二至四字,以古为首的有古尔吉氏,世居广宁正安堡(今辽宁省北镇满族自治县),清初以步军校顺拜闻名。古尔吉氏有简写为古氏。

在当代满族古氏中,上海著名教育家古人伏教授是姣姣者,祖籍在辽宁省营口市。

8、黎族古氏

海南省琼中黎族自治县乌石镇有古氏居民,但该支古氏本为汉族,迁自广东,讲客家话。至于为什么编黎族户籍?其一,海南岛本为黎苗土著居住区,客家人初来乍到,受土著侵扰,难以人和,入籍黎户,可免其患。其二,政府对黎、苗等少数民族在入学方面,可享受优惠政策,如免学费等,这样使很多贫困汉民亦纷纷改为黎族,以沾其惠。

9、高山族古氏

高山族的先民,可追溯到距今2-3万年前的旧石器时代的“在镇人”。主要来原于内地沿海一带古越族,与来自琉球群岛和菲律宾群岛的居民,相互融合发展而成。

高山族古氏,居住于台湾省花莲、宜兰等县。1945年日本投降后,台湾正式于国民政府接管。政府执行原住民改为汉姓,各单位依分配、抽签、自选等方式推行。在北区原高山族住民,因尊敬爱戴他们的警官古星南(新竹市人,当时职管山地区,后晋升为新竹县警察局副局长。他身材魁梧,像貌威严,出声如雷,又精通日语,是当初掌管山地的良才。他全心辅导管教居民,甚得居民敬重,被尊称为雷公),在改汉姓时,有部分高山族同胞以古星南为荣,自选古姓。